戰後香港人憑着「香港製造」的口碑一躍而上,躋身「亞洲四小龍」之一。回溯當年的工商歷史,主要聚焦九龍一帶,容易忽略新界人如何接觸和適應工業化社會。大埔曾經是傳統的漁農業社會,但家庭式工廠與工業開始林立。各式產業如醬園、酒廠、棉胎廠、手套廠等如雨後春筍出現,為區內居民提供生活百貨,提供大量就業機會。大型企業如嘉道理兄弟及其合夥人創辦的太平地氈,以地氈工藝聞名於世。

一九七零年代,大埔被規劃成第二代新市鎮,發展大埔工業村,吸引當年的電子業龍頭康力生產收音機、電子錶、卡式帶錄音機,甚至電視遊戲機。嘉士伯、日清、益力多等外資公司亦相繼進駐,確立大埔工業村與國際商貿的連繫。即使一九八零年代後,製造業出現「港資北上」現象,這段歷史依然印證香港人戰後復甦及迎難而上的精神所在。

策展團隊:張家榮、蘇文英、盧俊溢、黃立妙

展覽及主視覺設計:what

大埔工業發展史

1

1866年

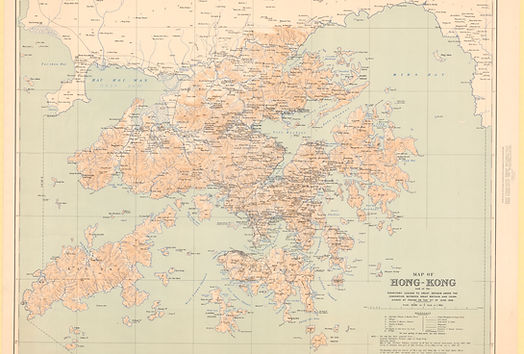

《新安縣全圖》,1866年。地圖來源:National Library of Australia

南漢 明朝

採珠業

大埔的歷史可追溯到千年以前。據史料記載,大步海內生產鴉螺珍珠,南漢時期設置「媚川都」,駐紮數千士兵採集珍珠,元�朝時期成為廣東重要的採珠場。古代採珠風險極高,通常由熟悉水性的蜑民從事,他們需將石頭綁在脚上潛入水中,最深可達四五百尺。儘管危險重重,但因帝王權貴對珍珠的喜愛,採珠業直到明朝時期產量減少而逐漸衰退。

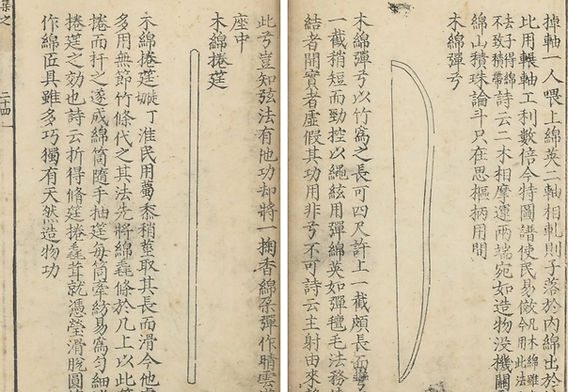

圖:《天工開物》珠玉篇

其他傳統中式產業

根據《新安縣志》記載,大帽山有產茶區域,大埔山嶺則曾出現種香業,同樣屬傳統中式產業。而且,自唐代起至二十世紀初,船灣一帶亦有不少灰窯。人們把貝殼和珊瑚燒成石灰,用作建築和造船等用途。而大埔城門坳一帶亦有豐富的鉛礦藏(lead mine),二十世紀初有不少小型開採(《礦世鉅著: 香港礦業史》,朱晉德、陳式立,2015),後來便有「鉛礦坳」的地名。

明朝 一九三零年代

陶瓷工業

考古學家在碗窯村一帶發現了香港唯一的青花瓷窯址,該窯址可追溯到明朝,由文、謝兩姓經營,利用當地豐富的水源和瓷土為原料,以及林木為燃料燒製陶瓷。二十世紀初,由於不敵進口陶瓷的�競爭,於三零年代停產。

2

1909年

地圖來源:National Library of Australia

1898 1899年

英國接管新界

十九世紀末,大埔是新界重要的經濟貿易中心。

在英國與清政府簽訂《展拓香港界址專條》後,大埔成為英軍升旗的地點,引發了新界居民的强烈反抗,並爆發了「六日戰爭」。隨後,新界的首個警署(舊大埔警署)和民政中心(舊北區理民府)相繼在大埔成立,顯示出大埔的重要地位。

大埔的工業發展離不開吐露港的地理優勢,該港口是廣東和香港的主要天然內港,為當地治安及工商業發展提供了良好基礎。據記載,大埔墟(現稱「大埔舊墟」)是於清康熙年間,由大埔鄧氏向朝廷申請成立的墟市,為建造孝子祠籌組經費,並以天后宮作為墟市的宗教場所,是當時新界的經濟貿易中心之一。後又因村落間的矛盾,七個村落組成的「七約」於林村河對面建立太和市(現稱「富善街」),兩者分別以天后宮和文武二帝廟作為宗教和行政活動中心。

三〇年代的富善街。相片來源:英國布里斯托大學圖書館

3

1945年

地圖來源:National Library of Australia

一九一零 三零年代

戰前發展

隨著英國接管新界,九廣鐵路於一九一零年代通車。

當時英段共有七個車站,其中兩個位於大埔,促進九龍與新界間的聯繫。隨著地面交通接駁,臨近火車站的太和市日漸繁榮,逐漸取代了鄧氏主理的大埔舊墟。1921年,大埔統計人口約五六百人。為團結太和市的商鋪,大埔商會亦於同年成立。

大埔墟火車站建於1913年,是當時英段唯一一個融入中式建築元素的英式火車站建築。相片來源:政府新聞處(相片編號:AR1988-41-1)

一九四零 五零年代

戰後發展

1941至45年的日治期間,香港工業受到重創。

戰後,因內地政局不穩,上海、江浙等地的華人資本家及身負各種技術的移民湧入香港,帶來了大量勞動力、資金和工業技術。

1946年,香港人口約160萬,1947至54年間,至少70萬人遷入香港。隨著五零年代韓戰爆發,聯合國對中國施加禁運,香港的轉口貿易受到嚴重打擊,轉向自給自足形式的經濟發展,製造業更在各行各業先拔頭籌,迅速發展,經濟支柱亦因此逐漸轉向第二產業(secondary production)的發展模式。

4

1957年

地圖來源:National Library of Australia

一九五零 七零年代

工業黃金期

1978年,為配合大埔新市鎮發展,香港政府清拆元洲仔一帶棚屋。該處現已填海建成廣褔邨、宏福苑及吐露港公路等。(Hong Kong Public Libraries, PHPH100120)

五零年代起的三十年被認爲是香港工業的黃金期,紡織、塑膠、電子、鐘錶等行業蓬勃發展。

香港許多產品成功打入歐美市場,香港逐漸轉型爲以輕工業為主的城市。早期的工業生產模式,多為家庭式工廠或山寨廠。1953年石硤尾大火後,政府設立了徙置事務處(「房屋署」的前身),負責徙置以及寮屋拆遷。多層工業大廈和公屋由此誕生。隨著港九地區過於擁擠,大埔也被香港政府鎖定為重要的發展區之一,由傳統農業社會發展成新市鎮。1978年起,大埔開始出現大規模的填海與發展。

1953與1976大埔全景照片對比(Hong Kong Public Libraries, PH14126.2)

5

1985年

地圖來源:網絡圖片(HK Map)

一九七零 八零年代

發展大埔工業邨

俯瞰大埔工業邨。相片來源:政府新聞處(相片編號:AR1995-30-1)

七零年代,大埔的填海工程如火如荼,大埔工業邨(現「大埔創新園」)於1978年落成,成為香港首個工業邨,主要供應土地密集型產業,優先支持高技術要求的製造業,以及能提供大量就業機會的企業。由於大埔工業邨遠離市區,早期工廠缺乏熟練工,雖有專車接送,但問題仍未解決,隨著大元邨、廣福邨等公共屋邨入夥后有所緩解。1980年大埔只有4萬多居民,至九零年代新社區設計可容納30萬人,並有完善的商業及社區配套。

政府官員視察大埔工業邨 (Hong Kong Public Libraries, PH22611.19)

大埔商會與太和市

十九世紀末,大埔七約(泰亨約、林村約、翕和約、集和約、汀角約、樟樹灘約、粉嶺約)為抗衡大埔頭鄧氏家族大埔舊墟的壟斷,決定在林村河廣福橋對岸成立太和市(「新墟」),在如今富善街位置以二十八間舖起家,並在該處興建文武二帝廟作為鄉公所議事場所。1913年,��九廣鐵路英段的大埔墟火車站於太和市附近建成,讓其商業發展逐漸超越大埔舊墟,取而代之成為大埔二戰前最繁華的地點。

部份七約商人如鄧勛臣(泰亨)、馬耀庭(翕和)、張義恩(集和)等,於1921年成立大埔商會,除了協助並團結太和市內商戶,他們亦會提供「更練團」、打更、消防等治安服務,並於1925年在崇德街4號設立會址,與鄉議局共用大樓,處理大埔商戶與社區事務。惟戰後商會院會址被轉租,因此他們一度借用惠州公立學校作為臨時會址;直至1980年,大埔商會再度與鄉議局合作於崇德街原址興建大樓,並於1982年落成。大埔商會至今仍熱心參與社區、民生、文娛活動等籌辦,如耆老千歲宴、龍舟競賽、聖誕及新年燈飾等,他們亦先後創辦兩間幼稚園,熱心辦學。

消失的工業遺產

根據《大埔商會百周年紀念冊》(2021)中記載,大埔在百年前的行業有漁農業、食品加工業(如米機、醬油廠、麵廠)、紡織業(如地氈廠、毛衫廠、棉胎廠、染布、布疋和洋服等)、還有鋸木廠、金行、塑膠廠、香燭衣紙等。根據居民回憶,在大埔墟、廣福道、錦山、泮涌一帶曾有不少家庭式工廠及「山寨廠」,很多已經在該區的發展過程中逐漸消失,只能從歷史照片中一窺究竟。

廣福道附近(1980)(Hong Kong Public Libraries, PH21434.12)

棉胎��廠

「打棉胎」是種歷史悠久的傳統手藝,也稱「彈棉」,在元朝《農器圖譜之三》中便有相應的記載。製作方式在中國南北方各地都有,而在香港,主要分爲廣東「地工」(放在地上操作)和客家「企工」(桌上操作)兩種不同方式。將棉花用竹枝、彈弓及砧板等工具將棉花纖維打散並重新變成棉胎形狀,再用棉紗固定。一般需要兩個師傅合作,通常兩個小時可以製作一幅六斤的棉胎。

戰後因大量内地居民湧入香港,且當時棉胎缺乏替代品,因此在五十年代後期,打棉胎的需求達到高峰。據大埔居民回憶,以前大埔不止一家棉胎廠,圖片中「劉祥記棉胎廠」便是位於富善街口的一家。直到七十年代後期,隨著進口的棉胎及其替代品興起,手工棉胎逐漸式微,而手工棉胎廠也成了一代人的集體回憶。

元·王禎撰,《農器圖譜集之三·纊絮門》,木棉彈弓

米機

「米機」是結合米舖以及機械打穀的小型廠房,而大埔區內位於北盛街的恆昌米機與仁興街的仁興米機,推測應建成於一九二零至四零年代,後於二十世紀末拆卸。日治時期,由於戰爭導致本地大米收成有限,無法正常進口,糧食供應亦受日軍控制,實行糧食配給制度;恆昌米機在日治時期曾作為配米站。當時糧食配給制度以家庭為單位,需通過「購米證」到米舖認購指定配額。戰後,農民將種植的稻穀收割後,運送至米機進行碾米過程,再出售給米舖。也有當地酒廠會把收回的大米拿到米機打榖後,再到酒廠蒸鰡,釀造米酒。

六十年代的均發米機。相片來源:大埔老照片

大埔製造

紡織、風味與珍品

埔民口述史

「小時候看到家裡的勞工手套樣板,已經覺得爸爸很厲害,原來他可以生產一些產品,幫助一些勞動密集的勞工,原來爸爸在保護他們的!」

——香港手套業商會會長 林曉盈

「胡椒粉也可以賣到幾十年?初初接手時,我也不相信!」

——華豐調味品公司東主 金永佳

「以前我們酒廠釀造類似雙蒸的純米酒,連米都是來自元朗絲苗,全香港製造!」

——福和棧超級市場(前身福和酒廠)

老闆娘 黎太

「我不是大埔原居民,但在這裡做生意,覺得跟這裡的客家人同聲同氣。」

——大埔商會主席 陳佩添 MH

「以前世道很亂,大埔商會有組織過更練團,與商戶和街坊守望相助,那時候商會還有手搖的消防車呢!」

——大埔商會會長 陳漢明 MH

「如果以 “CBD” 來比喻大埔墟、富善街一帶,泮涌、白橋仔附近的山寨廠就是『後勤』供應商。」

——泮涌村街坊 賴小姐

「我們舊舖原本在安富道1號,即金都戲院附近,那時候這邊(廣福道一帶)全是西洋菜田!」

——華誠金行老闆娘 李太

「以前成立商會的作用是互相扶持,如今這個年代已經不同了。」

——大埔商會總務 馬家強

鳴謝

個人

夏思義博士 Dr. Patrick Hase

甘穎軒博士

陳佩添先生

陳漢明先生

馬家強先生

葉偉兒先生

林曉盈小姐

金永佳伉儷

李生及李太

朱森先生

葉家偉先生

Adrian Ng

Dixon Wu

機構

大埔商會

太平地氈

香港社會發展回顧項目

香港手套業商會

華誠珠寶金行

華豐調味品有限公司

鴻珍醬園

大埔老照片

香港大學圖書館特藏部

澳洲國立圖書館

英國布里斯托大學圖書館

地政總署

大埔藝術中心

Retro HK

GoRigor Culture

Hong Kong Cannery Mezzanine Makers

2291 0238

免責聲明

香港賽馬會慈善信託基金、香港賽馬會、其各自關聯公司或任何參與彙編此載內容或與彙編此載內容有關的第三方(統稱「馬會各方」)皆無就內容是否準確、適時或完整或使用內容所得之結果作任何明示或隱含的保證或聲明。任何情況下,馬會各方皆不會對任何人或法律實體因此載內容而作出或沒有作出的任何行為負上任何法律責任。

2023-2026 © Hong Kong Resource Centre for Heritage Limited. All Rights Reserved.